平樁は三才樁とも呼ばれ、站樁功の最も基本的な入門功夫であり、最終的には根本を重んじる円満な功夫でもある。我々が当時韓先生に拳を学んだ時、ただ一つの平樁だけで5年も立った。今の人は3〜5ヶ月学んで、平樁だけ教えればすぐに去ってしまう。もっと多くのことを教えても、同じように人が去ってしまう。2〜3ヶ月学んで、もしかしたら樁法の内容を掌握したと思い、自分で学び練習できると考えるかもしれない。学びに来る者は、樁法だけが足りないと思っている。今、武術界では樁法はすでに流行りの武学として認められており、特に太極拳を練習する人は、一種の流行りとしてできればそれでいいと考えている。大成拳の樁法の正統派は、私のところに留学に来る人が少なくない。閑話はさておき、ここから説明を始める。平樁は全部で9式ある。以下のように述べる。

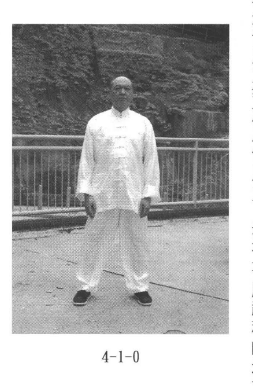

予備式。図4-1-0に示すように、直立して立ち、両足を平放し、肩幅よりやや広く、肩をできるだけ放松させ、自然に下垂させる。今、多くの人が樁を立ったり、日頃あまり運動しなかったり、観念上でそうしたりしているのは、功夫を練習していると思っているからだ。樁の練習をすると言うと、気持ちが自然と緊張し、このように気が上に上がり、気血が奔放になり、あるいは胸に固結する。これらはすべて樁の練習の要求に合致しない。樁の練習は、軽松自然に対処しなければならない。私は形松意緊の考えに反対だ。人の心理状態と生理状態は平行しており、決して矛盾することはない。自分の思い込みで、本能的な生理的行動を規範化しても、結局は思い込みに過ぎない。無理矢理に生理機能に逆らっても、効果は出ないどころか、身心を害する。矛盾した勁は、矛盾した生理構造から生じるもので、これこそが武術練習の道筋であり、心理上の矛盾とは全く関係がない。いわゆる矛盾とは、作用力が反作用力に等しいということであり、何も神秘的なところはない。平常心で樁を練習すればいい。

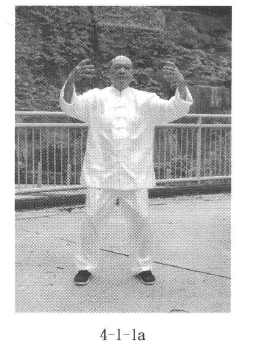

このように平静に立ち、心平気和になった後、樁を立ち始める。この問題は別の面から言うこともできる。樁を立ち始めたら、精神を樁法に集中させ、心の中の乱雑な考えを払いのけることもできる。開式は図4-1-1aに示すように、両手を上げ、指を軽く開き、五指の間に柔らかいゴムバンドが掛かっているかのようで、少し力を入れないと支えられない。指は完全に伸ばしてはいけない。曲げて扣の意を含み、手のひら全体がお椀を覆うようで、包み込んで吸収する意味がある。私はかつて例を挙げたことがある。この抓勁は、黒人のプロバスケットボール選手が片手でバスケットボールを掴み、コントロールするような勁だ。手、掌、指はすべてこのような要求があり、以下の8式も同様だ。上腕は前方に向かって斜めに伸ばし、力は背後の肩甲骨から伸ばす。これは徐々に練習して出てくるものだ。最初は一般的に肩に力が入るので、肩が特に疲れやすい。しばらく学習して、肩甲骨を押し出すように注意し、力を背中で負担させるようにすれば、この状況は改善される。肘は下垂、下墜の力があり、肩と争力、あるいは相互に引っ張り合う力がある。初心者は相互に引っ張り合う力から求めるのがよく、その意を得やすい。争力は、より多くの円裹の力がある。練習者は日が経てば、徐々に体得できるようになる。

最初に樁の練習を始めるときは、まずこの姿勢に慣れ、外形の正確さを維持する。安定したら、その後に要求を追求する。最初から要求が多すぎると、人を怖がらせてしまい、多くの人は耐えられずに立たなくなる。私は今、本の中で樁の教え方を述べざるを得ないが、練習者の皆さんは焦らずに、一歩一歩要求を受け入れていってほしい。日が経てば、異なる要求を一緒に混ぜ合わせて、手を伸ばすだけでできるようになり、難しいことは何もない。この考え方は、新版で加えたもので、ここ数年の教育経験によるものだ。腕全体を外に伸ばし、前腕は上に向かって内側に斜めに支え、提取力がある。肘の下墜力と争力を形成し、腕は外に転がり、一種の円い包裹力を生み出す。

手首は外に向かって伸ばし、勁を鼓舞し、勁意は腕と一体化しているが、硬直してはならず、ばねの勁を含んでいる。この拳を意拳と名付けたのは、形があるだけでなく、意も付与しているからだ。固定した形式を、活動的な意を含む形式にする。外見は動かないが、内部は機敏に動いている。だから、このような言い方がある。樁は外見は動かないが、内部の活動頻度は拳を打つよりもはるかに高く、功力はかえって速く進歩する。なぜなら、人は立っているだけで、もともと生きているのであり、柱のように全く動かないことはできないからだ。さらに意念の活動を加えれば、その活動頻度をさらに引き出すことになり、しかもこの活動は拳道の要求により合致している。以上の数節は、武芸の性質を含んだ鍛錬の要求であり、最初は無視してもよい。樁は常に自然であることが肝要で、あれこれ要求しても、最後には空っぽの枠組みになり、何もできなくなる。この考え方は、以下の樁法にも当てはまる。最初に樁法を書いたときは、技撃樁法の鍛錬を中心に考えていたが、ここ数年の教育経験から、自然に練習したほうが、かえって枝節の問題が出ず、健康によりよい効果があることがわかった。両手の姿勢がよくなったら、胸の中に物を抱えているような感覚がある。上腕は撑が多く、抱が少ない。前腕は抱が多く、撑が少ない。このようにすれば、一種の渾元の感覚が生まれる。この境地に達するのが最もよいが、最初は外の意から求めてもよい。例えば、両手を合わせて抱え、両手と身体の間に枕や球などを挟んでいると仮定する。手を緩めると落ちてしまい、抱えすぎると圧迫感がある。とにかく、ぴったりくっついてもも離れすぎてもいけない。これに従って練習すれば、日が経てば渾元の感覚を得ることができる。とにかく樁の練習は、最初は少し工夫が必要で、徐々に鍛錬を軌道に乗せていく。軌道に乗れば、功力は日に日に増していく。この中の思念の仕方は、人それぞれ異なる。練習者は前篇で述べた各種の意念活動の紹介を参考にして、自分に合った思考方式を見つけ出すことができる。

この式の合攏の鍵は、両手の前面の間隔にある。指先が向かい合っているとき、十指の間にも柔らかいゴムバンドでつながっていると想像することができる。時にはゴムバンドが引っ張られていて、手が抵抗していると想像し、時には逆に想像する必要がある。これは手指の先端のほんの一点に過ぎないが、勁力全体の変化にも影響を与える。この中の味わいは、ゆっくりと探求することができる。樁の練習は、さとうきびを逆さまに食べるようなもので、食べれば食べるほど味が出てくる。姿勢を整えた後は、常に要求に合っているかどうかを確認する必要がある。正しい時間を長くし、間違った時間を短くするようにしなければならない。そうすれば進歩が速くなる。そうでなければ、間違いばかりでは、立ったたことにならない。以上の各要点は、下の8式にも当てはまる。高低や広狭の違いはあるが、基本的な要求は共通している。

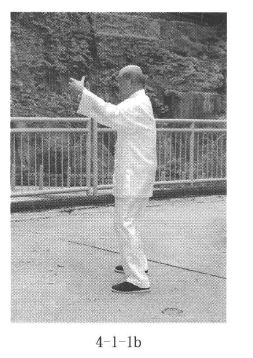

図4-1-1bの側面図から見ると、背後は垂直体である。この垂直体を保つには、腰胯の間の曲折をはっきりさせることが鍵で、胯骨の上の部分の力を常に下に向けることである。腰胯の間を前に突き出すのは、多くの人が最も犯しやすい間違いだ。特に樁の練習を始めたばかりの人は、この部分の力が最も弱く、少し立っただけで疲れてしまい、突き出しやすい。一度突き出すと、お尻が整体の姿勢を狂わせてしまう。樁では、身体の正確さを保つことが、手の姿勢よりもはるかに重要であり、意を用いるかどうかは、さらにその次の問題である。一つの樁式は約5分間練習するのが、著者の経験では最も適切だと考えている。短すぎると、一瞬で終わってしまい、効果が出ないうちに式を変えてしまうので、効果が出にくい。練功にはある程度の圧力感が必要だ。長すぎると支えきれず、無理に支えていても、かえって内容を失ってしまい、ぼんやりとした枠組みになり、内心が煩わしくなる。一つの樁を5分間立てば、8個で40分になり、現代人にとっては短くない。大きな功夫を養うと言うなら、それはまた別の話だ。時間が短ければ、4個立ってももよい。高低上下がそろっていれば、養生の面では、一日2回、一回4個の樁を立つだけで、粘り強く続ければ、必ず効果が現れる。以下で紹介する2〜8式については、もう細かくは語らず、姿勢の特徴についてのみ論じる。細部については、第1式の文章を参考にしてほしい。基本的な要求はすべて同じである。