提要

1. 両手を腹の前で抱えるようにする。

2. 肩を沈め、肘を垂らし、前腕をやや外側に回して、五指を広げる。

3. その他の要求は前式と同じである。

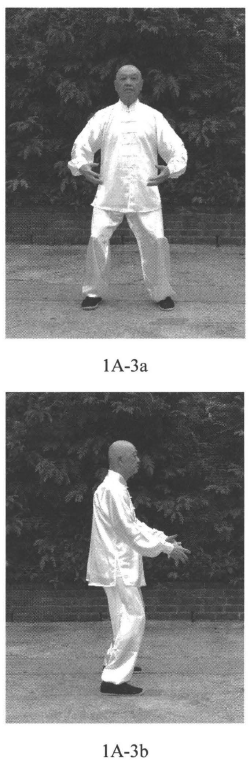

式を換え始め、手をゆっくりと下ろし、腹の前あたりで、まるで大きな円柱を抱えるように立つ。それは柔らかく、女性を抱くようで、温柔さと弾力性があり、とても心地よい。これは尚雲祥先生の站樁法の比喩であり、最も要点を得ている。このようにすれば、站樁の勢に弾力が生まれ、固くならず、意識上の寄託があるため、整体が乱れることはない。正面図1A-3aに示す通りである。両手で円を抱え、肩甲骨を外に張り、肘を前に送り出し、沈め引き出す意図がある。肩を前に引き、肩を沈め肘を下げるのである。こうすることで自然と含胸抜背し、頭頂を吊るように保つ。これらの条件は一度にできるものではなく、他の条件から引き起こされるもので、故意に局部的に完成させるものではない。各部位は互いに牽連し、渾然一体となる。側面図1A-3bに示す通りである。前腕を肘から外に翻し、上腕は動かさず、両手に少し回兜の意を持たせると、一定の扭勁が生じる。これが太極拳の纏絲勁である。站樁の功能が血気を動かすのは、内部に矛盾、即ち内応力の差の作用があるためであり、電流に圧力差があれば流動エネルギーが生じるのと同じ理屈である。さらに下を見ると、腰脊から臀部にかけて円弧を描いて下がり、背部と大きな円弧を形成する。こうすることで腰を反らせず尻を突き出さず、力を下盤に引き、気も下沈させ、練力と練気の二つの作用を達成できる。そのため、現在流行の提抜式の站樁法では、これら二つの作用を達成できず、むしろ不利な作用をもたらす。

側面図1A-3bを見ると、体重が胯骨あたりにあるのが分かる。いわゆる武術の丹田の部位だ。徐々にこの状態に至らねばならない。全身を松塌させて力まず、自然に重心が盤骨の上に下がり、内気が丹田に下がる。内気が養育され次第に充実していく。日々の積み重ねで、単なる一気ではなく、一桶の水のように蓄えられるようになる。拳を打てば興奮してくる。これが気勁である。さらにこの下半身への重心の流れを、大腿から膝、足底へと流す。重心は動かず大腿だけで支えられるのではなく、絶え間なく膝から下腿、足底へと流れていく。この動勁は、あなたの体に対する地心引力の絶え間ない作用によるものだ。倒れたくないという抗力があり、架式の構造があるので、矛盾する力の牵扯互動が生じる。今日の太極拳家も多くが馬式で低く構え、力を大腿に注ぐが、そこで止まってしまう。下腿や足底へは下がらない。静止していれば力は感じられるが、動けば散漫になる。私たちは生き活きとした流れを養う。生き生きと流れがあれば、効果は全く異なる。

樁を立つ際は、気と力を下まで送り込むよう心がける。できれば地中までである。これを「根を張る」と言う。そうしてはじめて樁と呼べる。このやり方にはもう一つ利点がある。意識が上に上がらず、気も上に上がらない。これこそが真意なのだ。樁法は木を地に植えるものだと明言されている通り、形は動かずとも、気血は循環し活動する。そうすれば生命は絶えることなく、健身の効果も得られる。

年を取ったり、運動不足やけがの後で体力が足りない場合、養生のために樁を立ちたいなら、この第三式から始めよ。第三から五までは下半身の樁で、気を下に沈めやすい。病弱な者は浅く弱く上に浮いた気になりがちだが、気を下げれば内臓も動き、内から養うことができる。手を上げず、腕の酷使もない。心も煩うこともない。こうすれば長く続けられる。気については何度も述べたが、あなたには見えず分からない。物理的なものに例えよう。自動車のエンジン、飛行機のターボ、かつての蒸気機関車、どれも気の力で動く。人間も同じだ。誰かの気が弱まったり、酒色に走りすぎたりすると、気が虚ろになる。すぐに病気になる。気は生理的防御網だからだ。気が弱まると病気が次々と起こる。だから樁を励んで、気血を養え。無病で養生し、有れば元の状態に戻る。間違いなく効果がある。